今日は今月最初の諫早道場での稽古日でした。

高校時代に大嫌いな古文で習った『徒然草150段』。

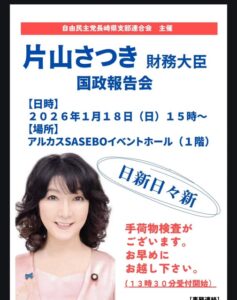

三味線を習い始めて、ようやくその意味を理解しています。

【現代語訳】

〈150段:芸能を身につけようとする人〉

芸能を身につけようとする人で、「上手に出来るようになるまでは、人に知られないようにこっそりと習って、 うまくなってから出ていったら格好いいだろう」と言う人がいるけど、そういう人はなにも身につけることはできない。未熟なうちから、上手な人に交じって、笑われようとも恥ずかしがらず、平気で押し通して練習に励む人は、生まれつきの才能がなくても、何年も練習に励んでいると、才能があって芸にうちこまない人より、上手になり、人徳もそなわり、世間からも認められ名声を得る。

今は「天下に並ぶ者なし」と言われている人でも、はじめは下手で欠点もあった。

それでもその人が正しく学び、それを尊重して勝手な振る舞いをしなかったからこそ、多くの人がその教えを授かることができるようになった。その道の名人になるということは、どんな道でも同じである。

【原文】

能をつかんとする人、「よくせざらんほどは、なまじひに人に知られじ。うちうちよく習ひ得てさし出でたらんこそ、いと心にくからめ」と常に言ふめれど、かく言ふ人、一芸も習ひ得ることなし。いまだ堅固(けんご)かたほなるより、上手の中にまじりて、毀(そし)り笑はるるにも恥ぢず、つれなく過ぎて嗜む人、天性その骨(こつ)なけれども、道になづまず、みだりにせずして年を送れば、堪能(かんのう)の嗜まざるよりは、終(つい)に上手の位にいたり、徳たけ、人に許されて、双(ならび)なき名を得る事なり。天下のものの上手といへども、始めは不堪(ふかん)の聞えもあり、無下の瑕瑾(かきん)もありき。されども、その人、道の掟正しく、これを重くして放埓(ほうらつ)せざれば、世の博士にて、万人(ばんにん)の師となる事、諸道かはるべからず。